在數字化轉型深度滲透的今天,無論是承擔公共服務的高校、事業單位,還是追求高效運營的企業,組織的合規風控管理均面臨著從被動響應向主動防控的關鍵轉型。傳統模式依賴人工經驗判斷、紙質記錄流程,不僅效率低下,更可能因管控漏洞埋下合規隱患。

一方面,風險評估依賴主觀經驗,缺乏量化標準。同樣是“預算編制問題”,有人判定為輕微瑕疵,有人視為高風險隱患,導致管控重點混亂;另一方面,流程執行依賴人工傳遞,從風險識別填報到內控檢查反饋,審批周期動輒3-5天。更關鍵的是,數據存在孤島效應,手動匯總易出錯,且無法實時掌握風險動態。

在此背景下,藍凌推出智能合規風控管理平臺,為組織打造覆蓋風險管理與內控管理的全流程數智化閉環體系,實現“風險可量化、流程可追溯、問題可閉環”,將合規要求落地到業務全流程,讓管理更高效、更精準、更合規。

(一)風險管理:讓風險看得見、管得住

藍凌智能合規風控管理平臺通過“風險準則標準化、風險庫精細化、風險采集流程化”,讓風險可識別、可評估、可追溯。

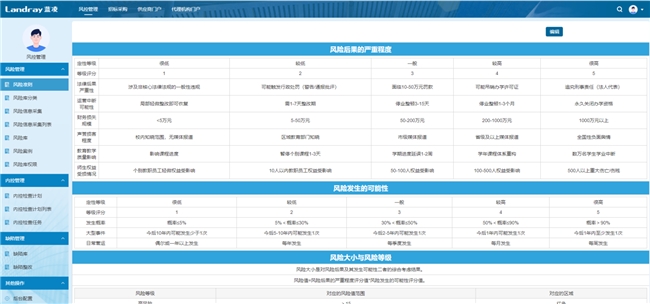

風險準則:建立量化分級標尺

為解決“風險輕重難界定”的問題,平臺支持多維度的風險分級標準,并支持調整與修改。

如:從風險后果嚴重程度與風險發生可能性雙維度,對事件進行量化評分,系統自動劃分“低、中、高”三級風險,讓風險評估告別經驗驅動。

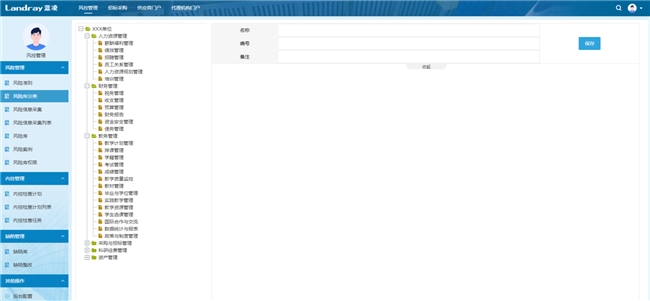

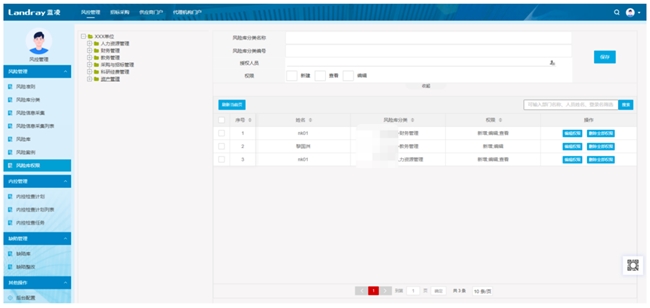

風險庫:實現分類與權限雙精細

風險庫是風險信息的集中倉庫。智能合規風控管理平臺支持按組織業務模塊進行多級分類,既便于快速定位風險所屬領域,也為后續精準管控奠定基礎。

同時,風險庫支持精細化權限分配,按分類目錄為不同用戶授權“新增、查看、編輯”權限,確保風險數據安全可控。

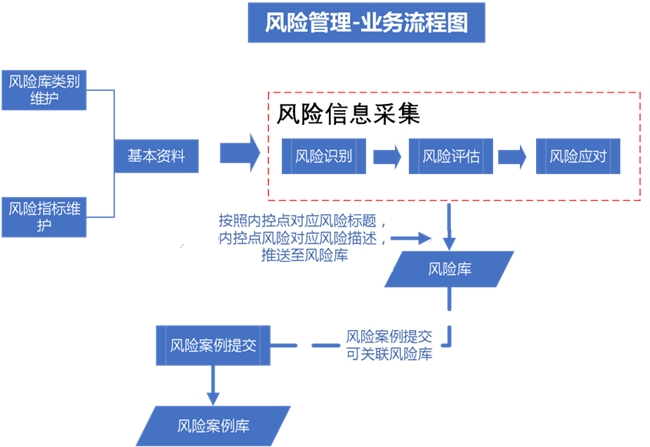

風險采集與沉淀:流程化形成案例庫

風險采集不再依賴人工填報,而是通過標準化流程實現“識別 - 評估 - 應對”全環節管控。

用戶在平臺發起風險采集計劃,通過填寫相關信息后提交審批,審批通過后自動回寫至采集列表,并支持篩選查詢。

同時,已確認的風險信息會同步至風險庫,并生成“風險后果嚴重程度分布圖”,直觀呈現風險整體態勢;此外,用戶可提交風險案例并關聯風險庫中的對應事件,形成歷史案例庫,為后續風險應對提供參考。

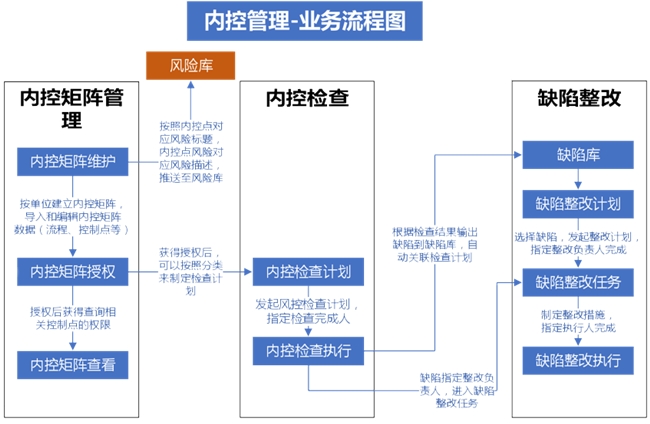

(二)內控管理:讓問題改得實、有跟蹤

內控的核心是落地執行,藍凌智能合規風控管理平臺通過“檢查計劃 - 任務執行 - 缺陷整改”的全流程設計,確保內控要求不流于形式,實現從發現問題到解決問題,再到驗證效果的完整閉環。

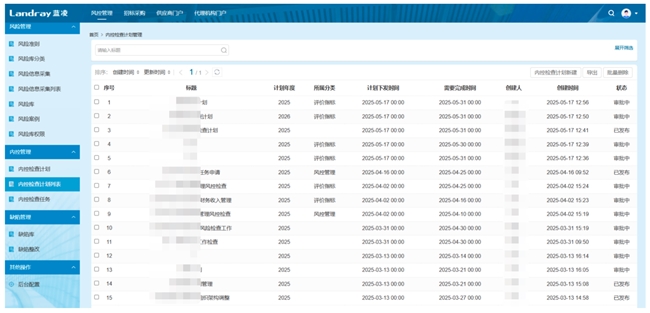

內控檢查:計劃與任務無縫銜接

用戶可按年度、業務分類創建檢查計劃,明確計劃時間、下發時間、完成時間及檢查人員,同時支持選擇業務主題/風險事件,提升計劃制定效率。

計劃審批通過后,自動生成內控檢查任務并下發至指定人員,任務列表清晰展示“任務名稱、年度、負責人、完成時限、狀態”,確保檢查責任到人。

任務執行:自評結果清晰可追溯

檢查人員接收任務后,需根據實際檢查情況填寫自評結果,結果分為“有效”與“缺陷”兩類:缺陷需詳細描述缺陷情況,并明確整改計劃、整改負責人及完成時間。所有自評信息實時同步至系統,支持查看流程日志與附件,確保檢查過程可追溯、結果可驗證。

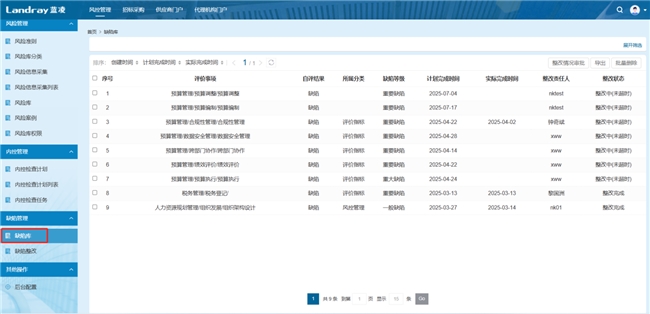

缺陷管理:全周期跟蹤直至閉環

針對檢查發現的缺陷,方案構建了“缺陷庫 + 整改 + 審批”的閉環管理機制。缺陷庫匯總所有缺陷信息,按“一般缺陷、重要缺陷、重大缺陷”分級,清晰展示整改狀態、計劃完成時間、實際完成時間、整改責任人等信息,方便實時跟蹤進度。

當缺陷整改完成后,責任人需提交整改審批,并上傳整改證明文件,管理員審批通過后系統自動更新缺陷狀態為“已完成”,實現“檢查 - 發現 - 整改 - 結束”的內控閉環鏈路。

三大價值,賦能組織實現合規風控數智化升級

藍凌智能合規風控管理平臺通過標準化、流程化、精細化的設計,為組織帶來三大價值:

風險量化,讓管控更精準:告別經驗主義,基于雙維度評分體系實現風險分級防控,避免“一刀切”式管控,提升資源利用效率。

流程閉環,讓執行更高效:從風險采集到缺陷整改全環節線上化,減少人工溝通成本。缺陷整改進度可實時跟蹤,避免問題拖延。

數據可視,讓決策更科學:打通內外部系統,基于可視化工具形成風險后果嚴重程度分布圖等表格,直觀呈現數據,為管理決策提供支撐。

藍凌軟件2001年成立于深圳,網頁搜索“藍凌軟件官網”或關注微信公眾號“藍凌數智化工作平臺”

免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。